Política

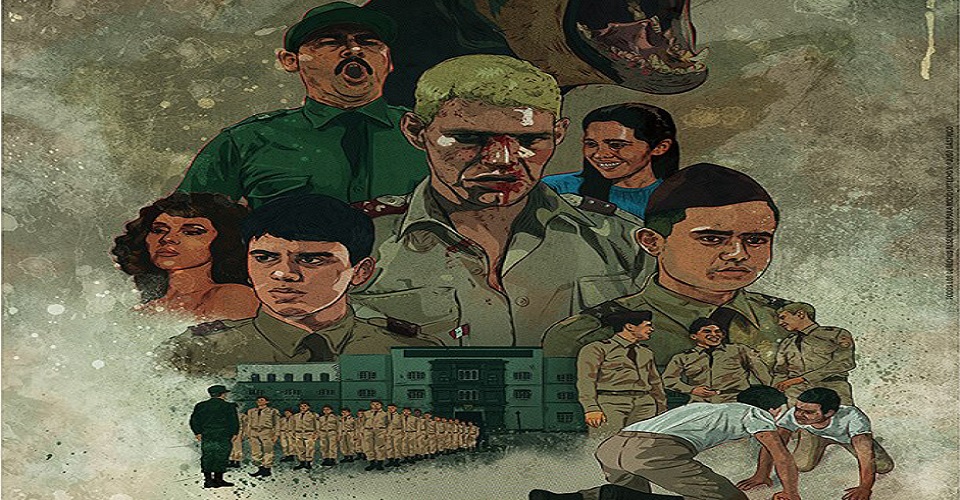

60 a√Īos de "La ciudad y los perros"

CONCIENCIA CR√ćTICA | Miguel √Āngel Huam√°n | Abril 01, 2022

Antes que Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) escribiera La ciudad y los perros (1963), el panorama literario y cultural del Per√ļ era el de una sociedad atrapada entre la tradici√≥n y la modernidad. En el terreno literario los a√Īos previos hab√≠an significado la inclusi√≥n del pa√≠s en la narrativa latinoamericana a trav√©s de la novela indigenista. La literatura peruana ingres√≥ a la modernidad entrado el siglo XX, tard√≠amente, gracias a escritores que narraban las vicisitudes de los ind√≠genas andinos que constitu√≠an la gran mayor√≠a de la poblaci√≥n.

Esta narrativa indigenista, fundadora de la tradici√≥n novel√≠stica peruana, se caracterizaba fundamentalmente por su estructura tradicional, su realismo y su marcado ruralismo. La din√°mica cultural del pa√≠s a√ļn giraba sobre el campo y el campesinado, la naci√≥n era esencialmente agraria y minera. Exist√≠an dos pa√≠ses en un mismo territorio: una minor√≠a blanca de origen occidental que ten√≠a el control social y pol√≠tico, afincada sobre todo en la costa y en la ciudad capital, conformaba la naci√≥n oficial. Ajena a esa usurpaci√≥n, pero sosteniendo sobre sus hombros la totalidad del pa√≠s, exist√≠a una gran mayor√≠a ind√≠gena y mestiza, esencialmente campesina y quechua hablante, que conformaba el Per√ļ profundo. El Estado-Naci√≥n pertenec√≠a a la minor√≠a que otorgaba a la Rep√ļblica su calificativo de aristocr√°tica.

Por ello, la escritura literaria de los primeros a√Īos del siglo XX se orient√≥ hacia ese nudo conflictivo. Autores como Enrique L√≥pez Alb√ļjar, Luis E. Valc√°rcel, Alejandro Peralta, Gamaliel Churata, Ciro Alegr√≠a o Jos√© Mar√≠a Arguedas dibujaron la gran narrativa indigenista peruana. La contradicci√≥n principal de la misma radicaba en el desfase entre sus recursos discursivos tradicionales y su intencionalidad modernizadora, correlato de la tensi√≥n del propio pa√≠s entre tradici√≥n y modernidad.

Los iniciales t√≠midos intentos modernizadores al mediar el siglo veinte adquirieron √©nfasis y dise√Īaron un proceso de crisis de la Rep√ļblica aristocr√°tica. Culminaci√≥n de dicho proceso fue la irrupci√≥n en 1968 de una Junta Militar en el panorama pol√≠tico nacional que asumi√≥ una pr√©dica populista y dispuso medidas de corte reformista que liquidaron la vieja estructura social, al propiciar el surgimiento de una burgues√≠a nacional e incentivar la participaci√≥n del Estado en la sociedad con la intenci√≥n de promover un desarrollo econ√≥mico industrial.

¬ŅC√≥mo una instituci√≥n tradicionalista e hist√≥ricamente conservadora como era el ej√©rcito pudo jugar dicho papel? ¬ŅQu√© elementos ideol√≥gicos y culturales fue necesario superar para que las fuerzas armadas asumieran dicha tarea? ¬ŅCu√°l fue la incidencia de la escritura narrativa en dicha transformaci√≥n?

Las sociedades latinoamericanas poseen como uno de sus rasgos caracter√≠sticos la pervivencia de pr√°cticas premodernas. La raz√≥n hist√≥rica que trajo el proyecto independentista no consigui√≥, a trav√©s de los ideales igualitarios, realizar la utop√≠a de un Estado que representara a la totalidad de los miembros de la colectividad. Las formaciones sociales del √°rea andina: Per√ļ, Ecuador y Bolivia principalmente, constituyen expresi√≥n cabal de la magra presencia del Estado en la vida cotidiana de los habitantes de regiones apartadas de su dif√≠cil geograf√≠a.

El proyecto ‚Äúcivilizador‚ÄĚ iniciado con la invasi√≥n espa√Īola al antiguo imperio inca del Tahuantinsuyo, se redujo hasta mediados de los a√Īos cincuenta del siglo pasado a la presencia de tres personajes emblem√°ticos: el cura, el profesor y el militar. En las m√°s apartadas zonas del mundo andino hallamos que la din√°mica social est√° marcada por la relaci√≥n con la iglesia, la escuela y la comisar√≠a o el cuartel.

Es necesario ubicar la obra de Mario Vargas Losa en el centro de un proceso de cambio cultural en el Per√ļ. A fines de los a√Īos 40, la sociedad peruana hab√≠a iniciado el proceso de modernizaci√≥n impulsado principalmente por la movilidad de los ind√≠genas andinos. La migraci√≥n a las ciudades gener√≥ el surgimiento de barriadas en las ciudades coste√Īas. Grandes asentamientos humanos que rodearon con viviendas de precarios materiales la ciudad aristocr√°tica y la fueron paulatinamente transformando.

Del mismo modo, la escritura narrativa hab√≠a recibido un √©nfasis renovador a trav√©s de las t√©cnicas modernas de autores vanguardistas, fundamentalmente de origen anglosaj√≥n. Escritores como Enrique Congrains Martin, Sebasti√°n Salazar Bondy y Carlos Eduardo Zavaleta inician el giro de la escritura literaria hacia el urbanismo y la modernizaci√≥n. Sobre todo, este √ļltimo, en cuyas obras se renuevan las estrategias narrativas y se difunden las t√©cnicas vanguardistas.

Mario Vargas Llosa inicia su trabajo en diálogo con estas tendencias encontradas. Los jefes (1959) nos muestra a un autor que pugna por abrir un nuevo derrotero en la literatura peruana. La superación del indigenismo se hace evidente no solo porque se abordan temas y personajes urbanos, sino porque los modos de narrar se dinamizan y se complejizan.

Cuando Vargas Losa gana el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, la din√°mica cultural y literaria de la narrativa peruana se orienta decididamente hacia la modernidad. La ciudad y los perros ofrece no solo una tem√°tica diferente dentro de una novel√≠stica dominada por los enfoques indigenistas, sino sobre todo un tratamiento que hace gala de las t√©cnicas m√°s contempor√°neas de la literatura. Por estas dos razones la gran repercusi√≥n de la obra da inicio a un auge literario y a una nueva tradici√≥n novel√≠stica en el Per√ļ y Latinoam√©rica.

En esta novela, Vargas Llosa trata uno de los grandes nudos que sujetaban a la sociedad peruana y latinoamericana: el militarismo. Detrás de los estudiantes del colegio militar que se inician en el aprendizaje de la humillación y la prepotencia en el ambiente cerrado de las aulas, se delinea una crítica profunda a la violencia que propugnan las instituciones tradicionales de la sociedad.

Así como la normatividad grupal del colegio impone a los recién llegados o alumnos novicios la aceptación pasiva de vejámenes y castigos para poder acceder a estatus privilegiados, la sociedad peruana infligirá una sistemática represión a quienes se atrevan a cuestionar el orden.

Sin embargo, la repercusi√≥n de La ciudad y los perros va m√°s all√° de su marcado acento cr√≠tico de la sociedad premoderna peruana, al producir reacciones no solo negativas sino y sobre todo reafirmar las tendencias de renovaci√≥n en curso. Este aspecto poco visible se relaciona con la importancia literaria de la novela, aunque la quema simb√≥lica de sus ejemplares y la expulsi√≥n de su autor del colegio militar despertaran mayor inter√©s en la opini√≥n p√ļblica.

El impacto más significativo tiene que ver con la técnica novelística que inaugura el libro. La obra difunde de manera exitosa un tratamiento discursivo que tiene en los diferentes puntos de vista, los monólogos y las alternativas de historias los puntos de mayor resonancia. A pesar que dicha renovación ya estaba presente en la literatura peruana en un autor como Carlos Eduardo Zavaleta, será con la novela de Vargas Llosa que adquieren una difusión y una aceptación que permite a la literatura peruana abrir sus horizontes.

Si la novela indigenista había logrado una inserción simbólicamente adecuada con la sociedad peruana, ello se debía a que su discurso plasmaba en forma eficiente la lógica de la racionalidad histórica básicamente igualitaria. Los personajes indigenistas no solo eran emblemáticamente colectivos, al representar a comunidades oprimidas, sino que portaban los ideales de igualdad que las luchas históricas de la independencia habían negado a grandes sectores sociales ajenos al Estado-Nación.

Los procesos modernizadores en curso en la sociedad peruana desde mediados de los 40, nos hablan de una nueva lógica regida por el capital. La racionalidad instrumental que la industrialización del país iba imponiendo, paralela al crecimiento del mercado en la vida nacional, exigía un nuevo orden simbólico y una concepción espacio-temporal diferente.

Esta es la lógica que la obra de Vargas Llosa formaliza. En su novela aparece esta racionalidad instrumental que flexibiliza el tiempo del relato y afinca la visión en los espacios de confluencia, cerrados por el autoritarismo, como son la escuela o la ciudad. En ellos emerge la dimensión subjetiva de raigambre moderna a través de la conciencia de personajes atrapados en acciones y conflictos internos. El personaje colectivo e histórico de la narrativa indigenista ha sido sustituido por el individual y manipulador de la narrativa urbana.

En este sentido podemos medir la repercusión de La ciudad y los perros en dos dimensiones. Una primera como discurso social que se manifiesta exitoso en tanto su utopía crítica será finalmente concretada en los propios cambios políticos de la sociedad peruana de fines de los sesenta. Una segunda como discurso literario que se manifiesta en la instauración de una nueva lógica simbólica posible a través de las técnicas narrativas y que calza perfectamente con las nuevas tendencias socioculturales de la sociedad peruana.

Por supuesto que esta tendencia renovadora no se circunscribe exclusivamente a La ciudad y los perros, ni es tampoco este el √ļnico libro que plantea un cuestionamiento de ese tipo. Las novelas posteriores de Vargas Llosa inciden positivamente en dicho cambio, llegan incluso a profundizarlo e incrementan a√ļn m√°s la importancia de su autor en la tradici√≥n literaria peruana y latinoamericana. Lo que de hecho nos permite afirmar, a manera de conclusi√≥n, que ubican con justicia al escritor peruano entre los fundadores de la nueva novela latinoamericana.

Sesenta a√Īos despu√©s de la premiaci√≥n de La ciudad y los perros, a doce a√Īos del otorgamiento del premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa, no queda duda de que es uno de los grandes escritores de la literatura peruana y universal. Sin embargo, muchos se preguntan: ¬Ņc√≥mo es posible que una sensibilidad singular que supo leer en forma cr√≠tica la l√≥gica social del periodo vital que le toc√≥, haya tenido un desempe√Īo contradictorio y vacilante frente a la cultura y el escenario pol√≠tico de este siglo?

La respuesta tiene que ver con el surgimiento de una nueva l√≥gica simb√≥lica en el proceso social y cultural del Per√ļ y Latinoam√©rica desde inicios de los noventa del siglo pasado. En la narrativa posmoderna del cambio de siglo aflora una racionalidad c√≠nica, indiferente a los criterios de la raz√≥n ilustrada y a los mitos de la raz√≥n instrumental (verdad, progreso, armon√≠a, etc.). Emergen personajes fementidos y decadentes que encarnan la profunda crisis del lenguaje para proponer una representaci√≥n simb√≥lica id√≥nea. Nuevos autores y obras encarnan esta etapa a√ļn irresuelta, que pretende incorporar la novel√≠stica peruana en el mercado mundial del libro y en la cultural del espect√°culo.

Lo se√Īalado, nos permite tambi√©n entender el valor fundacional del novelista Mario Vargas Llosa que, como se√Īalara Walter Benjamin, supo en su momento articular forma literaria y verdad pol√≠tica. Sin embargo, tambi√©n comprendemos el desconcierto del escritor frente los cambios de la sociedad peruana y latinoamericana, que no comprend√≠a y explican -no justifican- su respaldo conservador a la derecha autoritaria y mafiosa. Lo mencionado pone en evidencia que el √ļnico compromiso pol√≠tico perdurable en la literatura es aquel que se sostiene en la forma simb√≥lica creadora, producto de una imaginaci√≥n cr√≠tica y una opci√≥n solidaria. No hay otro criterio m√°s que su valor literario para establecer la dimensi√≥n de un autor, como en este Mario Vargas Llosa, merecidamente nuestro Premio Nobel de Literatura.

Compartir en

Comentarios

Déjanos un comentario

Visita mas contenido

Da clic Aquí para que revise otras publicaciones sobre Política

.jpg)